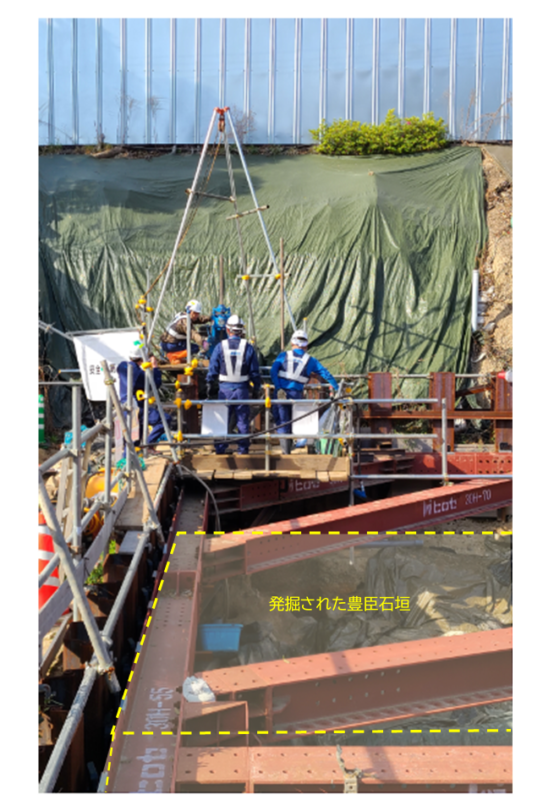

引き続き建築工事を進めています。続けて1階部分を着手中です。

<1階床部分の下地コンクリートを設置しました>

ガイダンスルームやシアタールーム等が位置する、1階床の下地部分のコンクリートを設置しました。

石垣展示ホールがある西側はこんな感じです。

<続いて鉄筋を設置しました>

1階床部分と石垣展示ホールがある西側の部分にも鉄筋を設置していきます。なんだか檻にも見えます。 鉄筋を設置したらコンクリートを押さえる枠を作って、その中にコンクリートを流していきます。

<1階床部分にコンクリートを流しました>

コンクリートを押さえる枠を外して、ようやく1階の床部分の完成です。

石垣展示ホールに続く階段もしっかり出来上がりました。

ミライザの上から見るとこんな感じ・・・。

写真左(西)側が地下階の石垣展示ホール、右(東)側がガイダンスルームやシアタールームになります。

まだまだ建築工事は続きます。

掘削が終了して、その上に砕石を敷き終わった状態です。写真の右の方にはコンクリートに埋め込む配管も見えます。

掘削が終了して、その上に砕石を敷き終わった状態です。写真の右の方にはコンクリートに埋め込む配管も見えます。