昭和34年(1959)に行われた「大坂城総合学術調査」による地下石垣の発見を契機として、大阪城天守閣は地下に眠る豊臣時代の石垣を探るためのボーリング調査を実施してきました。現在では、昭和59年(1984)の詰ノ丸石垣の発見や、大阪市立大学(現大阪公立大学)によるサウンディング調査などによって、地下に埋まる豊臣時代大坂城の詳細な検証が可能となりつつありますが(※1)、そこに至るまでには地道な調査の積み重ねがありました。今回は、大阪城天守閣が中心となって進めてきた豊臣石垣探求のあゆみについて、3回にわたって紹介したいと思います。

- 地下石垣探求の歴史(その1)~地下石垣の連続を追って~【今号】

- 地下石垣探求の歴史(その2)~異なる重ね合わせ案と調査方針の転換~【次号】

- 地下石垣探求の歴史(その3)~詰ノ丸石垣の発見とその後の調査~【次々号】

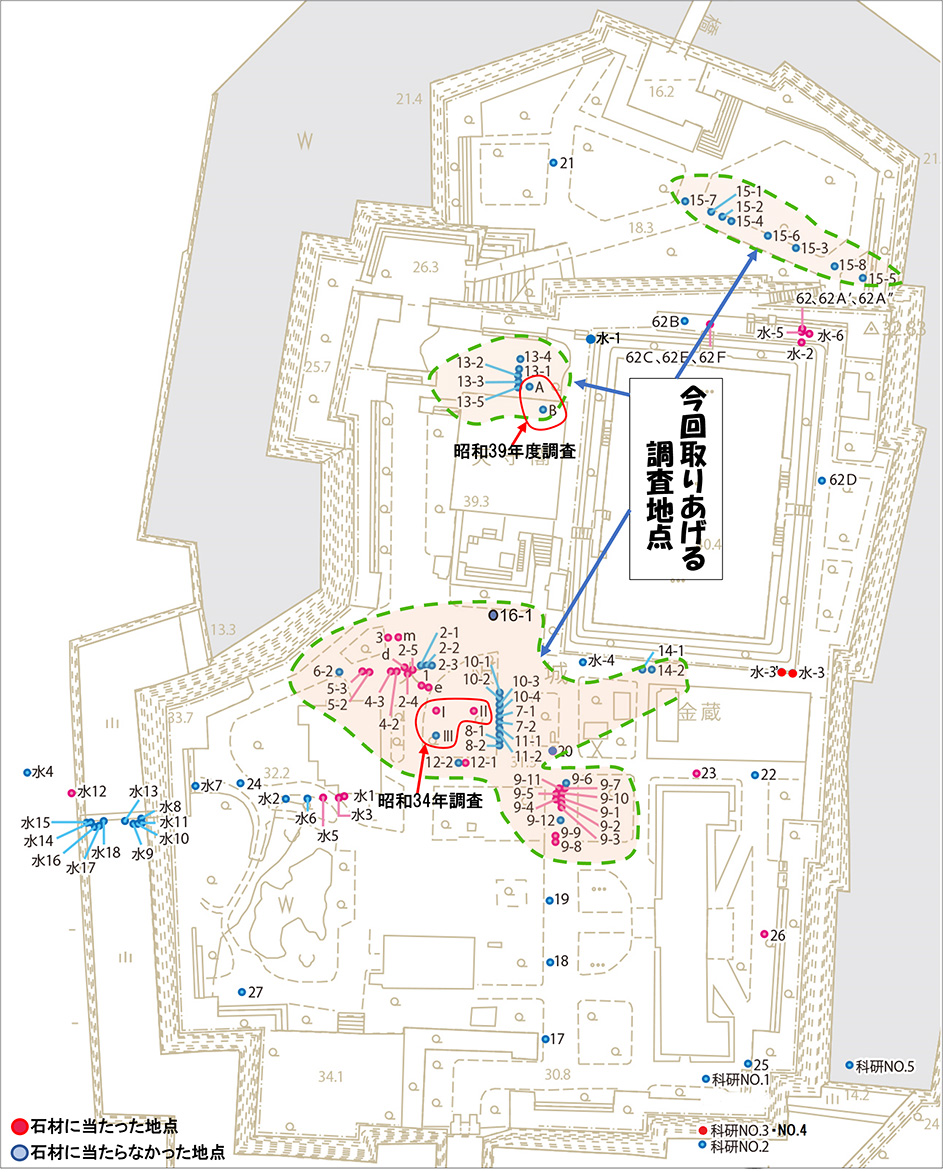

図1.大坂城本丸のボーリング調査地点位置図(『日本名城集成 大坂城』小学館に加筆)

図中の調査地点は、次号以降取り扱う地点も含んでいます

昭和60年(1985)に小学館から出版された『日本名城集成 大坂城』には、当時、大阪城天守閣の学芸員であった中村博司氏によって、昭和34年(1959)から昭和56年(1981)までの間に実施された本丸地域のボーリング調査の成果がまとめられています。図1は、そこに掲載された図をベースとして、その後、天守閣やそれ以外の調査主体が実施したボーリング調査地点を加えて示したものです。また、表1は図1に示した調査の調査主体と調査年次を表したものです。

表1.大阪城本丸地区ボーリング調査一覧

初めてボーリング調査が行われたのはこれまで幾度も取り上げてきました、昭和34年(1959)の「大坂城総合学術調査」で、3か所(Ⅰ~Ⅲ)のボーリング調査を行っています(図1参照)。Ⅰ地点は、ボーリング調査の後、発掘を行い初めて地下の石垣が見つかった地点です。その右手(東)にⅡ地点があり、ここでも地表面下約7mで石材に当たっています。Ⅰ地点の下方(南)にあるⅢ地点では石材に当たっていません。

昭和39年度(1964)に実施された現天守台の北東隅(図1-B)と天守台の北(図1-A)の調査は、空襲により被害を受けた天守台の強度を確認するために実施されたボーリング調査です。B地点は、天守台裏込めを貫通して実施したもので注目されています。

昭和40年(1965)度の調査は、最初に石垣が見つかったⅠ地点(図2-

図2.昭和40年度(1965)実施のボーリング調査地点

(『大阪城天守閣紀要』第11号〈1983年〉に加筆、変更)

図3.天守閣による重ね合わせ案

(『大阪城天守閣紀要』第3号〈1975年〉に加筆)

天守閣によって9年にわたり継続して行われるボーリング調査の初年度にあたります。

天守閣は調査地点を選定するに当たって、まず「浅野文庫所蔵 諸国古城之図 大坂(摂津)(※3)」(以後、「浅野家絵図」と記述)を用い、昭和40年度調査の結果をふまえて、現大阪城地形図との重ね合わせ図を作成しています(図3)。重ね合わせに当たって、石垣Ⅰで見つかった屈折部を詰ノ丸の出入口となる「御門矢倉」から西に続く図4上のAの屈折部に当たると想定しています。

その想定のもと、昭和48年度には1~8地点のボーリング調査が行われています。1~6地点はⅠ地点から北西方向に石垣が延びることを想定した設定で、7・8地点はⅠ地点から東に延びて詰ノ丸入口の門付近と考えて設定されています(図4上参照)。

調査の結果1~5地点で石垣が確認され、6地点でも石垣とは確定されていませんが石材に当たっています。7・8地点では石材は確認されていません。このように当初想定していたすべての地点で石垣が確認されたわけではありませんが、Ⅰ地点から北西方向に延びる1~5地点で石垣が確認されたことで、Ⅰ地点を基点とした重ね合わせ案が正しかったと評価し、次年度以降のボーリング調査計画が立てられていきます。

図4.昭和48年度の調査地点と重ね合せ図との関係

(『大阪城天守閣紀要』第3号〈1975年〉より)

昭和49年(1974)度には9~13地点の調査が行われています。10・11地点は昭和48年(1973)度に石垣が確認できなかった7・8地点を補足する目的で設定されています。9地点(9-1~3)は、太平洋戦争末期に旧陸軍によって掘られた防空壕(本コラムVol.10)の掘削によって石垣に当たったとされる地点の確認のために設定されています。12地点は、「浅野家絵図」に描かれる下から2本目の石垣(図5上―石垣Ⅲ)の屈折部を想定し、13地点は山里丸石垣が想定される位置に設定されています(図5上)。

調査の結果、10・11地点、12・13地点では石垣には当たらず9地点の3ヶ所(9-1~3)で北から南に傾斜する高さ6mの石垣が確認されています。

図5.昭和49年度の調査地点と推定された重ね合わせ図との関係

(『大阪城天守閣紀要』第3号〈1975年〉より)

前年度の調査で石垣が確認された9地点の補足調査(9-4~7)、天守台北の13地点の補足調査(13-3~5)と14・15地点の調査が行われています。14地点は詰ノ丸の南東隅櫓石垣想定地点、15地点は山里丸で、地山層の確認を目的として実施されています(図5・図6参照)。

9地点では新たに3ヶ所(9-4・5・7地点)で石垣を確認し、西に向かって面を持つ石垣が推定されています。配水池南の14地点、山里丸の15地点調査では石垣は確認されていません。

9地点の補足調査(9-8~12地点)と、天守台石垣から南14mの位置に設定された16地点の調査を行っています。16地点では石垣には当たらず地表面下13m以深に洪積層と推定される地層が確認されています。

9地点では9-8~12地点の調査が行われ、9-8~11地点では石垣が確認されていますが、9-12地点では石垣が確認されていません。9-12地点は、石垣が確認されている9-3地点と9-9地点のほぼ中央にあり、石垣のない部分を挟んで南北に石垣が確認されたことになります(図6参照)。

図6.昭和50年~51年度の調査地点と9地点詳細図

(『豊臣時代大坂城遺構確認調査概報』〈1977年〉より作成)

大阪城天守閣が刊行した『豊臣時代大坂城遺構確認調査概報』(1977年)には、昭和48年(1973)度から51年(1976)度まで4年間の調査のまとめが書かれています。その最後に、天守閣が想定した「重ね合わせ図の再検討」について触れられています。石垣に当たると想定されていた地点の多くで石垣に当たらなかったことや、9地点各所で想定していなかった石垣確認により、抜本的な再検討が必要であると総括されています。そして、昭和52年(1977)度からは本丸の地質を明らかにする調査に主眼が置かれるようになるのです。

※1:平成25(2013)年以降、大阪市立大学(現大阪公立大学)によってさまざまな調査手法による、本丸地下の豊臣時代遺構の探求が行われています。その成果は以下の文献などにより公開されていますが、今回はその成果には触れていません。

市川創・仁木宏2023「豊臣期大坂城本丸の復元について-スクリューウエイト貫入試験の成果から-」『ヒストリア』第299号

※2:昭和35年(1960)に、日本城郭協会の櫻井成廣氏の調査により、徳川幕府の京都大工頭を務めた中井家から発見された豊臣時代大坂城本丸図。細部に違いのあるほぼ同じ内容の絵図が2枚あり、共通する原図を写したと考えられています。平成23年(2011)に『大工頭中井家関係資料』として国の重要文化財に指定されています。図の指定名称は「豊臣時代大坂城指図」です。

※3:旧広島藩主浅野家に伝えられ、現在、広島市立中央図書館が所蔵する城絵図集『諸国古城之図』に所収されています。絵図の内容や大きさは、中井家に伝えられた絵図とほぼ同じで、中井家の絵図がフリーハンドで描かれているのに対し、烏口(からすぐち:均一な太さの線をひくための描画用具)で描かれています。